□黄劲

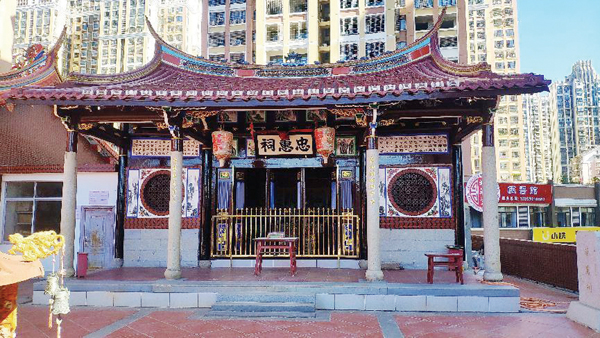

蔡襄故宅忠惠祠,现移建于城厢区霞林街道棠坡村龙山上宫101号三层。清代林麟焻作《蔡公宅》言:

走马城南郊,蔡公故居地。

昔人不可见,风流复谁继?

尚想庆历初,忠谏负直气。

论事多排荡,致君有根柢。

力辨唐介忠,声折元昊势。

《四贤一不肖》,臧否美清制。

就养乞近州,溥为生民惠。

至今爱松堂,犹比甘棠憇。

书法传人口,洒落乃余艺。

我来希清尘,徘徊望轩砌。

涸井梧桐生,甓道丛篁翳。

惟余古墙色,垂垂满丹荔。

宋庆历七年(1047)蔡襄任福建路转运使时,迁来兴化军城南门外水亭定居(故址即今之忠惠祠)。约明成化六年(1470),钦差巡抚福建右副都御史滕昭路过莆田,著令莆田郡守蒋云汉重新修建忠惠坊、忠惠祠及蔡襄墓。《翠渠集》上册中有周瑛《重修蔡忠惠祠记》载:“出莆城南三里许为蔡宅,有忠惠祠焉。……”明弘治七年(1494)扩建。据载原大门额书“庆历名臣”已毁,今存有早期拍的忠惠坊照片,为纪念蔡襄的标志性建筑。

另有《山与楼诗》卷三中林翰作《壶社诸君重九访蔡忠惠故居有诗见寄》,云:“儿时踏春过南陌,艾轩墓外君谟宅。原注:忠惠故居在莆城南十里,今名蔡宅,村道旁有忠惠坊,距艾轩先生墓道约里许。寻常走马一句无,那解弔古吟烟蕪。诗人能载登高酒,忠惠坊前度重九。擎泉薦菊刚及时,定向叢莽倾一卮。燹餘南郭无完土,过客犹谈茶荔谱。原注:忠惠《茶谱》《荔枝谱》刻板尚存莆中。遶村万荔作秋声,树声诗声相与鸣。九日作诗我在客,华颠梦对南山色。”宋增佑在《诗草》中亦作《重九过蔡忠惠故居》,曰:

策马城南路,经过蔡宅村。

太师无片土,学士尚清门。

两字宸题在,三篇谏草存。

子孙食清德,犹守旧田园。

此外,《荔隐山房诗草》卷三第6页中的涂庆澜《蔡忠惠故里》载:

风节朝端着,鄕邦立政时。

洛桥千仞石,台谏四贤诗。

遗爱留松树,余闲谱《荔支》。

城南寻旧宅,水绕木兰陂。

历史上,宋代名臣、书法家、文学家蔡襄,字君谟。天圣八年(1030)登进士甲科,时年十九。官至端明殿学士,追赠吏部侍郎,加赠太师,谥“忠惠”。其工诗文,“……欧阳永叔云:‘君谟文章清遒粹美。’王梅溪云:‘文以气为主,公之诗文实出于气之刚。入则为謇谔之臣,出则为神明之政,无非是气之所寓。’刘后村云:‘蔡公《清署堂诗》:‘草际飞萤乍有无’,诗家要渺之音也。有王右丞、韦苏州之风。’王禹玉云:‘君谟《咏草》诗有:‘时平生战地,农惰入春田’之句。其言关教化,非‘野火烧不尽,春风吹又生’之比。’……”据《莆风清籁集选注》第34页载,“……宋比玉云:‘蔡公诗律,五言宗李、杜,七言出入王、孟。如‘炉灰寒更画,灯炧落仍挑。’写北堂夜话之景,真画手也!与唐人‘冻缾黏柱础,宿火陷炉灰。’语可颉颃矣。……”蔡襄也以书法闻名于世,与苏东坡、黄庭坚、米芾并称“宋四大家”。其书学虞世南与颜真卿,并取法晋人。正楷端重沉着,行书温醇婉媚,尤以“飞白散草”为最,独成一家。正如《兰陔诗话》中载:“……公赋类江、鲍,诗兼王、孟,文宗韩昌黎,奏疏似陆宣公,书法驾苏、黄、米三家之上。又精画理。谥不曰文而曰惠,岂为政事所掩耶?”

诚然,蔡襄的题画诗不仅体现其于文学、艺术和生活的独特见解和个人品味,还展现出古代文人的高雅情趣和精神追求。犹如《清诗话续编》“载酒园诗话宋”中载:“……如君谟前篇‘庭院簾帷一齐下,红蜡阴沉霜满瓦。鷄头软熟七月终,举手分传玉杯把’。七月终霜已满瓦乎?真画家雪里蕉也。画尚可,诗断不可。伪崑之可厌可恨,实无怪欧、梅之诋斥,但其幽思藻句,亦自不可一概抹杀。即如君谟‘晓市人烟披霁旭,夜潭渔火斗寒星’,‘叠云封日茜,斜雨着虹明’‘山樵斲晚日,野火著寒云’,宁不胜于枯淡?但君谟亦有尚缺推敲者,如新雁诗‘几声疎树外,一字断云中’,写景甚工,惜树与雁不甚切,特赖一‘外’字救之。泷门香山寺‘波起一滩雷’,警句也,‘龛明千像日’却不韵。惟绝句最妙,忆从尹师鲁宿香山石楼曰:‘霜后丹枫照曲堤,酒阑明月下前溪。石楼夜半云中啸,惊起沙禽过水西。’春日曰:‘东风吹雨湿楸韆,红点棠梨烂欲燃。拟买芳华赠年少,紫榆春浅未成钱。’风流旖旎,不下宋尚书、晏丞相也。……”

以下笔者仅就《蔡襄全集》中相关内容进行梳理,穿越时空地与蔡襄先生共同观赏那些流传千古的艺术珍品,爰作述略。例如,《蔡襄全集》载蔡襄《观宋中道家藏书画》:

宣献业文学,尝作调羹盐。

藏书百千帙,传世惟清廉。

东堂得春和,花卉晨露沾。

之君延宾从,当昼褰珠帘。

朱函青锦囊,宝轴红牙签。

大令至欧褚,屈玉联钩钤。

草行战骑合,楷正中军严。

水墨固昏淡,骨气犹深潜。

江田亦名手,农野兴锄镰。

桑麻妇女喜,馌饷儿童觇。

列女自幽闲,明眸咽颈纤。

昔人何遥遥,意会相披瞻。

南曹古貌醇,博士新诗炎。

持杯屡属我,谓我毫锥钴。

煤妪浮醉钿,研流泣秋蟾。

放洒云雷起,取尔风浪恬。

鄙艺岂足多,诧语谁能谦。

因思佐宣献,载檄陪车幨。

屏公知遇厚,表里曾无嫌。

间复请笔法,指病如投砭。

今朝观故物,抚已悲惭兼。

层丘恩德里,素发年华添。

不能枉尺寻,况乃事飞箝。

壮心久已衰,奇尚顾未厌。

幸公有令子,辞源横江濳。

剧饮以自慰,后庆其人占。

宋皇祐四年(1052),蔡襄和梅尧臣在宋中道家里观赏书画的见闻感想,并表达了对宋中道之父宋绶的缅怀之情。例如,《蔡襄全集》第30页载梅尧臣(字圣俞)《同蔡君谟江邻几观宋中道家书画》:

君谟善书能别书,宣献家藏天下无。

宣献既殁一子立,漆匣甲乙收盈厨。

钟、王真迹尚可睹,欧、褚遗墨非因模。

开元、大历名流伙,一一手泽存有余。

行草楷正大小异,点画劲婉精神殊。

坐中邻几素近视,最辨纤悉时惊吁。

逡巡蔡侯得所得,索研铺纸才须臾。

一扫一幅大快健,檀溪跃过瘦的颅。

观书已毕复观画,数轴江田种稻图。

稻苗秧秧水拍拍,群鹭矫翼人荷锄。

陂塍高下石笼密,竹树参倚荆篱疏。

大车立轮转流急,小犊欹顾稚子驱。

令人频有故乡念,春事况及蚕案初。

虎头将军画列女,二十余子拖裙裾。

许穆夫人尤窈窕,因诵《载驰》诚起予。

予无书性无田区,美人虽见身老癯。

举头事事不称意,不如倒尽君酒壶。

该诗不仅体现文人们的艺术意趣,还通过生动的描绘和深刻的寓意,营造出一种优美的意境,使读者能够感受到画面所传达的情感和氛围。恰如《蔡襄全集》载,宋嘉祐七年(1602),蔡襄与时为龙图阁直学士的杨畋赏画,作《和杨龙图芦雁屏》:

何事高堂秋思生,野芦寒雁画工精。

风前挺立孤根老,云外相从去意轻。

不似丹青能借色,若逢霜月定闻声。

研桑心术都无取,回望江乡计未成。

此诗除了赞美芦雁屏上的精湛画艺,对后世的文学创作也产生了一定的影响。如附录中赵扩(字门道,谥清献)《次蔡君谟前题》:

省宇屏图哲匠成,写传芦雁笔尤精。

斜依风苇丛丛袅,远飏烟波渺渺平。

弋者定嗟何所慕,鹏抟莫怪不能鸣。

公看羽翼飞腾处,有意青云万里程。

蔡氏诗歌风格和艺术手法为后世文人雅士提供了启示,激发了他们的创作灵感。

蔡襄亦作《和杨龙图獐猿屏》:

画莫难于工写生,獐猿移得上幽屏。

相逢平野初惊顾,共向熏风适性灵。

引子昼游新草绿,啸群时望故山青。

可怜官省沉迷处,每到中轩顿觉醒。

本篇描绘獐猿屏上的精彩画面,表达了作者摆脱仕宦生活束缚的愿望。通过对绘画作品的解读,传承了古代文化的价值观和审美理念。如附录前人《前题》说:

獐狎远驯遂性情,恍然疑不是丹青。

岂忧夜猎林中去,只欠秋吟月听。

举目便同临涧谷,此身全恐寄郊垌。

山容野态穷微妙,造物争工六幅屏。

同年,蔡襄作《和吴省副北轩画湖山之什》:

谁于素壁写江流,云树疏疏映荻洲。

尽日清虚全却暑,一川摇落似经秋。

暂逢名画心犹在,终向扁舟老去休。

只有游修能自适,莫怀香饵重迟留。

该诗借吟咏山水画抒发了对自在闲适生活境界的向往。

宋代绘画的文献记载中,蔡襄画有《荔枝图》,但未能传世。恰如《闽画史稿》第39页载,“……亦善画,但颇自惜,不妄为人作,故传世画作甚罕。曾作《荔枝图》一卷,行笔清劲,敷色浓古,题以泥金小楷。标题前有‘复古殿宝’,后有‘绍兴御书之印’。因此被刘偘、李雯、王逵、周鼎诸人不加考察,而误认为徽宗赵佶所绘。后经明末鉴藏家张丑审定为蔡襄真迹。然世人皆不知其善画,盖为书名所掩也。……”蔡襄的题画诗蕴含禅道的思想,通过对自然和人生的感悟,表达出对宁静、淡泊和超脱的追求。蔡襄《题徐崇嗣没骨图》言:“前世所画,皆以笔墨为上,至崇嗣始用布彩逼真,故赵昌辈效之也。”宋朝徐熙之孙徐崇嗣,金陵(今江苏南京)人。工写生。擅画草虫、禽鱼、蔬果、花木等。他自创新体,摒弃墨笔钩勒,直接用彩色晕染,称作“没骨图”,亦称“没骨法”。虽然本题作年未详,但内容肯定徐崇嗣没骨图在绘画史上的创新意义。赵昌,字昌之,宋广汉(今属四川)人。擅画花果、多作折枝花,兼工草虫,效徐崇嗣没骨法,并发展之。

还有,《蔡襄全集》第214页中蔡襄《画生李维写予像今已十年对鉴观之因题其侧》载:

清眸绿发十年前,朴野风神不易传。

今日青铜莫相照,白髭垂颔面双颧。

这首诗约作于宋嘉祐五年(1060),描写蔡襄在青铜镜前看到自己唇上的胡子,垂下来的下巴和脸上突出的两颧骨,不禁发出质朴自然的风貌不容易保持,而容颜衰老之感慨。另据《蔡襄全集》第662页中蔡襄《观天马图》载:

傲夫,寄尚者也,出古绡之画骏马一者,尾鬣微赭,而身首文驳。马与常马甚不类,特立闲逸,骨自棱竦,精神爽毅。虽一雕之横塞云,独鹤之思昆岭,莫之为也。于其旁标曰“蒲梢”云。

安愚子曰:“蒲梢马,汉武帝伐大宛,于二师城得之,年祀远甚,宜无有是传,岂近世好事者工其画而藉其目乎?”傲夫曰:“盖尝惑焉。然武帝威棱憺乎鬼方,教诰申乎绝域。以国珍而叩塞者得矕龙虎之文,私自语为侥幸。大宛尝有善马,独恃介绝,而爱不来。于是连兵不王之徼,殚馈悉臣之户,旗钲之师、戈胄之伍易乎膏介草莽,魂傺沙漠。重乎南目而视,旋趼而步,然后宛王戮,而昔之善马惴不敢有,故能宣懿金石,告休神明。武帝求卓异,其心不亦至乎?后之人迹想飞駻,加诸绘事,不亦美与?”

安愚子曰:地入民凋,物格财匮,岂御天下之计者耶?且马也,冀野之北,曷世无之?駓骊骦皇,騨騵骆骝,动精月驷,矫首云螭。或编之天栈,和以鸾镳。怀风以足其食,大路以驯其性。居不鸷獌,动不诡遇。虽虎脊之华、趼蹄之劲,未之加也。然瘠不能振,瘏不见收,乡风悲鸣,垂耳于驽骀之后,岂少哉?吾知汉固有是,而武皇独甘心于二师,岂所谓贱近而贵远者耶?后之人不加意于求真视,而肖练遗骨,岂所谓贵耳而贱目者耶?何以言之?尝闻昔武皇得狗监诵《子虚赋》,独恨不得与此人同时。及相如至,以资为郎,官止使者,又颇优畜之。谓如相如,未可与道则已,而又有甚于相如者也。自秦灭汉兴,缀文绩学,德业彬然,独董仲舒而已。观其制策延访,意将置英网杰,腾周躏虞,称古贤辅,志勤义笃。而仲舒官特于诸侯王相耳。之二人也,孰知其不乡风悲鸣,垂耳于驽骀之后者乎!吾以是固知其贱近而贵远也。抑又闻之,扬子云者,殚思深湛,着符清净,块处天阁,绝与人事,而有尚白之嘲、覆瓿之诮。后数百年,其书出,至于如今如何也?盖亲见子云禄位容貌不能动人,故轻其书耳。吾以是揣劘世态,乃知吾子亦贵耳而贱目也。吾子有轻绡方丈,腌丹尘黑,縢以巾箱,副以箧竹,一出乎人,德于颜面。倘有腾黄之骨,绝利之足,枯悴下皂,子将掩袂而不视矣。

傲夫患其语之侵梗己也,不待终,决而翔云。

天马之赏不仅是对画作的一种诠释和补充,更是一种独立的创作形式。事实上,蔡襄的题画诗反映了当时的社会风貌、文化氛围和艺术发展水平,为历史研究提供了珍贵的线索。譬如,为世人所重的澄心堂纸,细薄光润,蔡襄求友人帮助仿造澄心堂纸百幅,是研究宋代社会、文化和艺术的重要资料。宋嘉祐八年(1063)九月九日,蔡襄作《澄心堂纸帖》道:“澄心堂纸一幅,阔狭厚薄坚实皆类此乃佳。工者不愿为,又恐不能为之,试与厚直莫得之。见其楮细,似可作也。便人只求百幅。癸卯重阳日。襄书。”

访忠惠祠之际,试读《蔡襄全集》中题画诗,“与蔡襄一起观画”,来一次心灵与文化的深度对话,领会其诗之文学魅力、欣赏价值和历史贡献,身心也随之接受了一次精神的洗礼。