□陈震辉

近年,通过田野调查,笔者发现仙游现存古代瓜楞柱遗存三处,分别位于大济镇三会寺、游洋镇兴角宫和西苑乡九座寺。瓜楞柱,即圆柱表面有多瓣瓜棱状,也作“瓜棱柱”,有四瓣、六瓣和八瓣等之分。《营造法式》中称其为“蒜瓣柱”,又因其横截面形似梅花,部分地区又称之为“梅花柱”,一般认为瓜柱起源于汉代的束竹柱。由于其造型立体,从而受到古人喜爱,宋元时期尤受热捧。

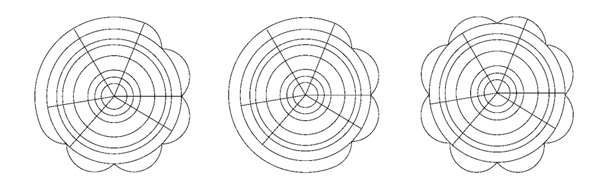

▲瓜楞石柱的几种造型

闽地多山多石材,瓜楞柱优美的造型很快被镌入不朽的岩石中,成为不朽的时尚。两宋时期,随着闽人南迁潮汕地区,瓜楞石柱也被带到了潮汕。入明之后,瓜楞柱不再是主流的柱式,逐渐淡出人们视野。也因如此,在大部分地区,瓜楞柱被视为宋元建筑的标志性构件。

三会寺八楞石柱

三会寺大雄宝殿前现存8根八瓣瓜楞石柱,高约3米,直径约40厘米。柱底约10厘米长度扩围约1厘米,柱体直接置于与地面相平的方青石上。

据乾隆《仙游县志》载:“三会寺,在龙山下。唐景云中(710—712)建,会昌(841—846)例废,至大中间(847—860)勅建复旧。宋林彖篆‘三会寺’。明洪武二十四年(1391),立为丛林。正统七年(1442),僧云涯重建。嘉靖中(1507—1567)僧智辉、存慈协力重兴,佛像、殿宇焕然聿新。”另据太岁乙卯年(1675)黄起有所撰《重建敕大中三会寺碑记》碑文:“三会寺始于隋大业,敕自唐大中,详载郡志。至余所知,把茅荒落而已。智辉上人卓锡兹地,慨发弘愿、欲振丛林。顾费钜事艰,独肩岂易。乃崇祯己卯(1639)先成法堂。康熙丁未(1667)大兴工作,阅癸丑(1673)始竣。”黄起有(1588—1670)为明崇祯元年(1628)进士,显然乾隆《仙游县志》所载“嘉靖中(1507—1567)僧智辉、存慈协力重兴”,应为“崇祯中(1628—1644)”之误。

现存三会寺主体建筑应为明末所建,但是寺里现存有北宋崇宁三年(1104)石盆和元代大德年间(1297—1307)铸铜钟。这说明明末重建前,三会寺虽“把茅荒落”,却颇有些宋元遗存。而8根瓜楞柱应和石盆同为北宋崇宁年间遗物。

兴角宫瓜楞石柱

游洋兴角宫始建于唐代,现保存明代建筑风格。坐东向西,前后两进,中设天井。正殿面阔五间,穿斗式木构架,歇山顶,用材粗壮。大殿主奉吴圣天妃,陪祀有妈祖、临水夫人等神尊,为兴化最早的三女神庙,俗称“三妈宫”“三妃宫”“三娘宫”等。宫庙采取歇山式建筑格局,为坐东朝西的“卧牛穴”,而对巍峨的兴角山,殿内文物众多,大门前一只青石神兽据考证为隋唐时代雕件。

▲游洋兴角宫瓜楞柱

兴角宫共存有石柱6对12根,殿前檐下4根为四瓣石柱,立在青石覆莲基座上;殿内下厅2根六瓣石柱,立在青石覆莲柱础上;上厅2根六瓣直筒石柱,直接立于与地面相平的青石方板上;4根底部扩分1厘米的六瓣石柱、直接立于与地面相平的青石方板上。莲花底座和石柱被专家认定为唐宋构件。

凤山九座寺的无尘塔是国家级文保单位,属于仿楼阁式石塔,三层石构,八角空心,高约14米,直径6米。每有塔柱8根,为八瓣瓜棱形,共24根,随层次高度降低石柱底部有约1厘米的扩分,无高于地面的柱础。其中底层二根门柱上雕刻上升龙和下降龙各一,但主体仍为八棱石柱。

2022年至2024年,笔者数十次考察古塔,对塔身石刻作全面、细致的辨读,发现大量刻字。无尘塔石刻文字共提到4个纪年年号和天干地支:崇宁四年(1105)、政和七年(1117)、绍兴丙寅(1146)、乾道丙戌(1166)。可以证实现存无尘塔石构主体在这三个时间段有维修,尤其是绍兴丙寅(1146)“命匠拆去伐石重造”的规模较大。

关于无尘塔的始建时间,没有任何一本志书有明确记载。据乾隆《仙游县志》载:“无尘塔,在九座山,宋崇宁中(1102—1106)赐僧智广塔额,敕‘无尘’二字。”显然,“无尘塔”之名早已有之,现存菜溪岩石刻上便有记录:“邑令吴无求,以事至香山,邀陈体常,林成章谒九座寺正觉禅师,诣无尘塔,获香三粒。观龙潭,由东岩以归,过蔡溪岩。时元祐戊辰(1088)八月二十有九日,住龙纪僧永端与焉。”这说明,至迟在宋元祐三年(1088)已有“无尘塔”之名和实。而通过塔身石刻可知,至迟在宋崇宁四年(1105)已有今人所见之“无尘塔”。

现存于原凤山乡政府大楼的8根石柱,形制与无尘塔一样,据附近老人所述,原弃于无尘塔旁,后运往大楼当作廊柱。每根石柱都断为两三节,未知是为了运输和吊装方便而人为截断还是宋代为寇所焚断。

▲九座寺无尘塔瓜楞柱

▲广化寺释迦文佛塔瓜楞柱

省内宋代瓜楞石柱

释迦文佛塔,位于城厢区广化寺东侧,建于宋乾道元年(1165)前,为仿木构楼阁式石建筑,八角五层空心,边长11.6米,高30.6米,占地面积256平方米,为全国重点文物保护单位。佛塔每层有8根八瓣瓜楞石柱支撑,柱底有约1厘米扩分,共40根。

罗源县凤山镇方厝村金粟寺,始建于五代后唐清泰二年(935),元至正年间重建,明天启年间重修。现存建筑经清康熙、咸丰十一年(1861)、同治六年(1867)多次重建形成。左右廊庑前共有6根四瓣瓜楞石柱,底部有扩分。据寺内明泰昌庚申年(1620)《重修金粟寺碑记》,早年殿宇“柱、礎皆石”“重修柱石二十有四”,与现存石柱相印证,应为宋元遗物。

▲潮州开元寺瓜楞柱

省外宋代瓜楞石柱

潮州开元寺天王殿为北宋始建,多达12层的叠斗为广东最古最大的天王殿。大殿在平面布局保留了先秦门塾制度遗风,梁架则保留大量南方早期穿斗式古建筑信息,是研究早期南方古建筑极为重要的实例。其殿内有大量八瓣瓜楞石柱,多立于青石覆莲柱础上,经古建专家鉴定为宋代遗存。专家认为宋代潮汕移民多来自福建,尤其是莆田地区,所以保有较多宋代瓜楞石柱。

余言

瓜楞石柱在福建遗存较多,主要用于佛教寺院和大型佛塔上。但以整石雕刻而成的宋代瓜楞石柱遗存不多,尤其是柱底扩分的石柱更是凤毛麟角。

宋《营造法式》规定:柱子的收分是指将柱头做成脚大头小的一种处理,也称为“杀棱柱”。相对于“收分”,笔者把离柱底高度约10厘米处做大直径约1厘米的作法称为“扩分”。“扩分”处也凿有瓜楞线条,并不影响石柱整体瓜楞形状。“扩分”的目的不仅仅是加强美感,更是增加柱底与地面的接触面积以增强重心。

相比而言,无尘塔和释迦文佛塔塔柱瓜楞弧度较大,立体感较强。瓜楞塔柱包砌在塔壁中,与之相交接的塔壁石也雕刻成凹凸状以契合瓜楞柱身,客观上也强化了塔身整体的牢固性。

兴角宫同时拥有直筒式和扩分式瓜楞柱,充分考虑了重心、美感和空间利用。因为覆莲柱础所占空间较大,上厅后部是供台和物品堆积以及人员活动较为密集处。

瓜楞特征是宋元时期石柱的断代标志之一,尤其是柱底扩分瓜楞柱出现频率较低,可作为莆仙宋代石柱的一种类型,进一步加以收集、整理和研究。